“可怜身是眼中人”,王国维的这一首词,处在了超脱的临界点

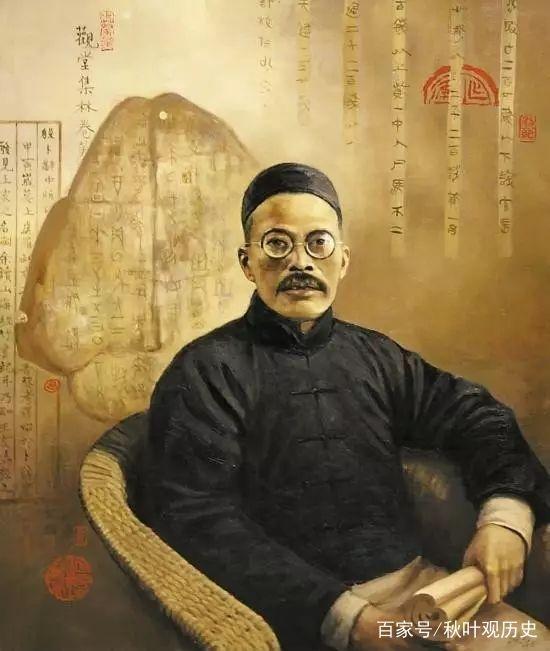

王国维是中国近代著名的文人学者,他所著的《人间词话》在全国乃至国际上都享有盛誉,他对宋词的点评十分精辟,对后世研究词学有着重要的意义,其中“有我之境”和“无我之境”的说法,让人豁然开朗。特别是他在书中提出的“境界说”,对当今的文学研究,延至人生哲学,都有非常大的启发。

他言道:“古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界。‘昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路’,此第一境也;‘衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴’,此第二境也;‘众里寻他千百度,回头蓦见,那人正在灯火阑珊处’,此第三境也。此等语皆非大词人不能道。然遽以此意解释诸词,恐晏、欧诸公所不许也。”

这种境界之说几乎能在所有人身上印证,历来都备受推崇,王国维对词学的认识极其深刻,并且,他自己也填得一手好词,他的词不同于宋词,带有一股独特的“哲理”意味,其中有一首《浣溪沙》,充满着超脱与无奈。

〔清〕王国维《浣溪沙山寺微茫》

山寺微茫背夕曛,鸟飞不到半山昏。上方孤罄定行云。试上高峰窥皓月,偶开天眼觑红尘,可怜身是眼中人。

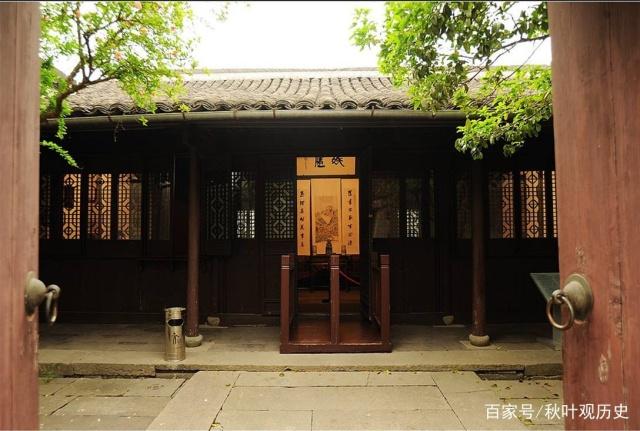

这是王国维先生的一次独行,在黄昏下,他渐渐走向山中寺庙,夕阳渐渐落在身后,山高飞鸟不到,行至半山,便觉幽暗,上方传来的孤寂的钟声缥缈孤远,仿佛将行云凝结住了。试着上那高峰窥一窥天上的明月,偶然惊醒,看着红尘,却突然发现,自己也在自己的眼中,自己从未挣脱红尘。

王国维先生的词,摆脱了伤春悲秋的“强愁”,虽然他的词作中,也多是悲伤,但是这种悲伤,是一种“醒来”的无奈,是对哲学的思考。正所谓“众人皆醉我独醒”,这样的孤独往往是最痛苦的,“试上高峰窥皓月,偶开天眼觑红尘”。王国维先生看到了什么呢?看透了人生、看透了红尘,还是看透了天地宇宙,王国维先生对红尘的惊鸿一瞥,却带来了无尽的哀伤与无奈。

当年的王国维先生,心中或许也存着一个伟大的梦想,有“欲与天公试比高”的意气风发,所以他独上高峰,试窥皓月,睥睨红尘。可就是这一眼,他心中蓦然一惊,便觉颓然无力,“可怜身是眼中人”啊,这熙熙攘攘的这红尘,太过喧嚣,可是自己也在这尘世中,他在这一刻觉醒,可觉醒的这一刻,袭来的尽是悲伤,因为他发现自己也是他所厌恶的人。

他或是想到了几千年前的一位男子,这位男子身着白衣,长发披肩,行走于汨罗江畔,他轻吟浅唱,唱着一首《离骚》,唱着不合于世的清醒,唱着不被人理解的孤独。这一瞬间的王国维和几千年前的屈原似乎跨越了空间和时间,两人的思想重合在了一起,用自己的文字讲述着自己看到的一切,自己的不甘与无奈。其实,从屈原到王国维,他们都看破了,醒来了,但谁也没能挣脱出来,不是吗?或者,为什么要挣脱呢?