当苏轼,那位被后世尊称为东坡居士的文人墨客,穿越时空的尘埃,遇见禅宗六祖慧能,这两位不同领域的巨匠的交汇,仿佛繁星碰撞,绽放出耀眼的光芒。

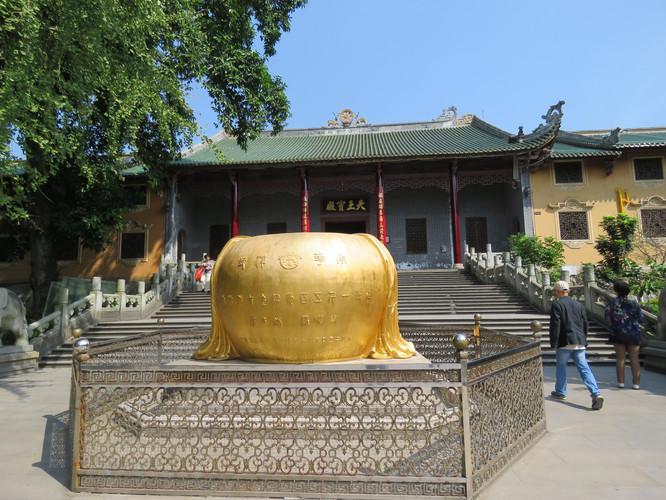

《南华寺》

苏轼

云何见祖师,要识本来面。

亭亭塔中人,问我何所见。

可怜明上座,万法了一电。

饮水既自知,指月无复眩。

我本修行人,三世积精炼。

中间一念失,受此百年谴。

抠衣礼真相,感动泪雨霰。

借师锡端泉,洗我绮语砚。

在这首《南华寺》中,苏轼以细腻的笔触,描绘了自己与慧能祖师的心灵对话。他追问自己:“云何见祖师,要识本来面。”想要洞察慧能的智慧,以求认识生命的本质。他眼中的慧能,犹如亭亭塔中的佛像,静静地凝视着他,仿佛在询问:“问我何所见?”

苏轼感叹慧能的智慧如同万法归一,一电即通。他饮水自知,指月无复眩,这种对真理的透彻领悟,让苏轼深感敬佩。他坦诚地表示,自己虽然曾是三世修行之人,但因一念之差,被谴到人间受苦。他在慧能真身面前顶礼膜拜,感动的泪流满面,如同被洗涤过的绮语砚,重新焕发出清澈的光彩。

苏东坡的诗词,以其独特的韵味和深邃的意境,成为了中华文化的瑰宝。其中,他的“开悟”诗更是蕴含着深厚的禅意和哲理。

自从半夜安心后,失却当年觉痛人。

有主还须更有宾,不如无境自无尘。

“有主还须更有宾,不如无境自无尘。”这句诗,如同禅宗六祖慧能的佛偈“本来无一物,何处惹尘埃”,表达了对于物我之别的超越。在苏轼的笔下,主宾之分、物我之别都消融于无境无尘之中,仿佛天地之间只有一片寂然长昭的明月,如如不动,寂静而深邃。

这种境界的达到,需要经历从“有主有宾”到“无境无尘”的转变。人类认识事物,总是习惯于区分主客、物我,而这种区分往往带来了执着和纷扰。然而,在禅悟的过程中,苏轼逐渐领悟到,物我之间并没有绝对的界限,一切都是相互依存、相互转化的。这种领悟,使他能够超越物我的束缚,达到一种更高的境界。

“自从半夜安心后,失却当年觉痛人。”这两句诗,更是表达了苏轼在禅悟之后的内心体验。在半夜的宁静中,他安心于无境无尘的境界,不再为物我之别而痛苦挣扎。这种内心的安宁和超脱,使他失却了当年那个对物我之别执着不已的自己。这种变化,不仅是一种境界的提升,更是一种心灵的蜕变。

苏东坡的这首“开悟”诗,以其独特的禅意和哲理,展现了人类认识事物的超越和心灵的蜕变。只有超越物我的束缚,才能达到真正的自由和宁静。而这种境界的达到,需要我们不断地去领悟、去体验、去实践。