1986年12月,著名经济学家薛暮桥(右一),在桂林接见何宝鼎(左二)并亲切握手。

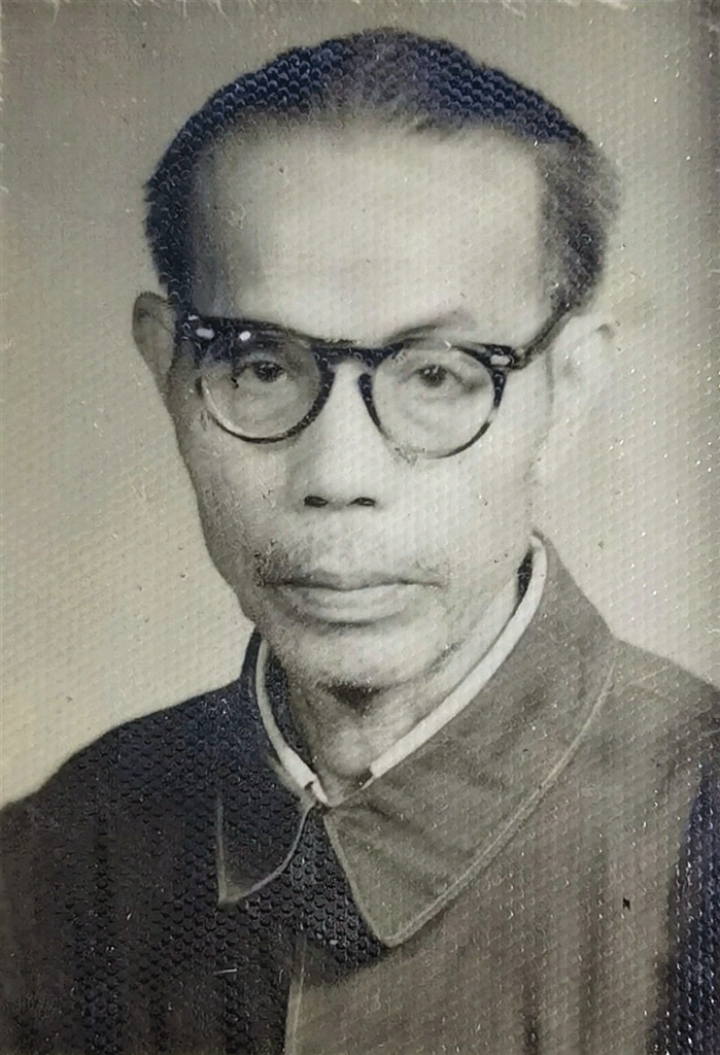

何宝鼎。

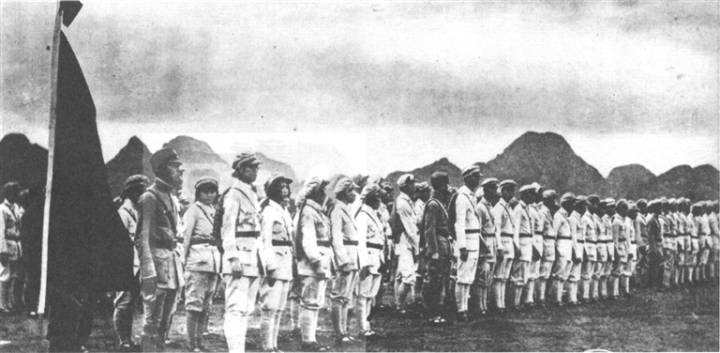

1937年11月,第二届广西学生军在桂林训练(原载《中华》1937年第55期)。

1986年11月,何宝鼎(第二排左二)参加河池地委统战部召开的黄埔军校同学座谈会合影。

20世纪30年代的广西师专宿舍。

1984至1989年,何宝鼎担任“衔书诗会”会长期间,编印的《衔书诗辑》第1至第6辑。

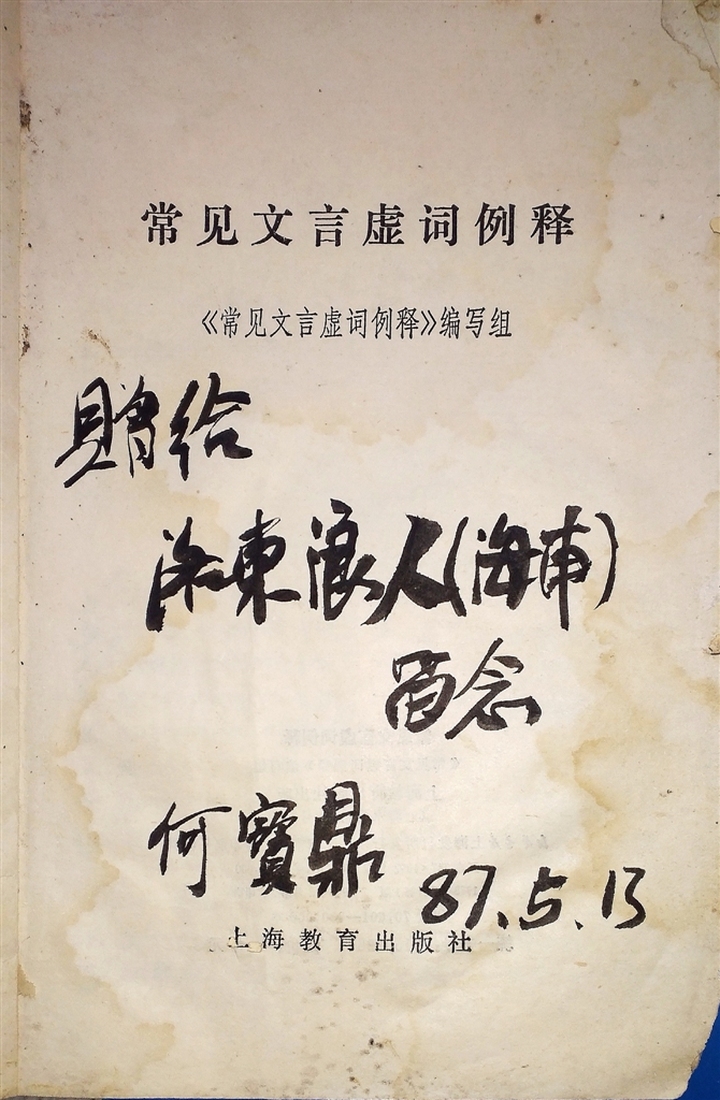

1987年5月,何宝鼎向“洛东浪人”韦海甫赠送《常见文言虚词例释》,并签名留念。

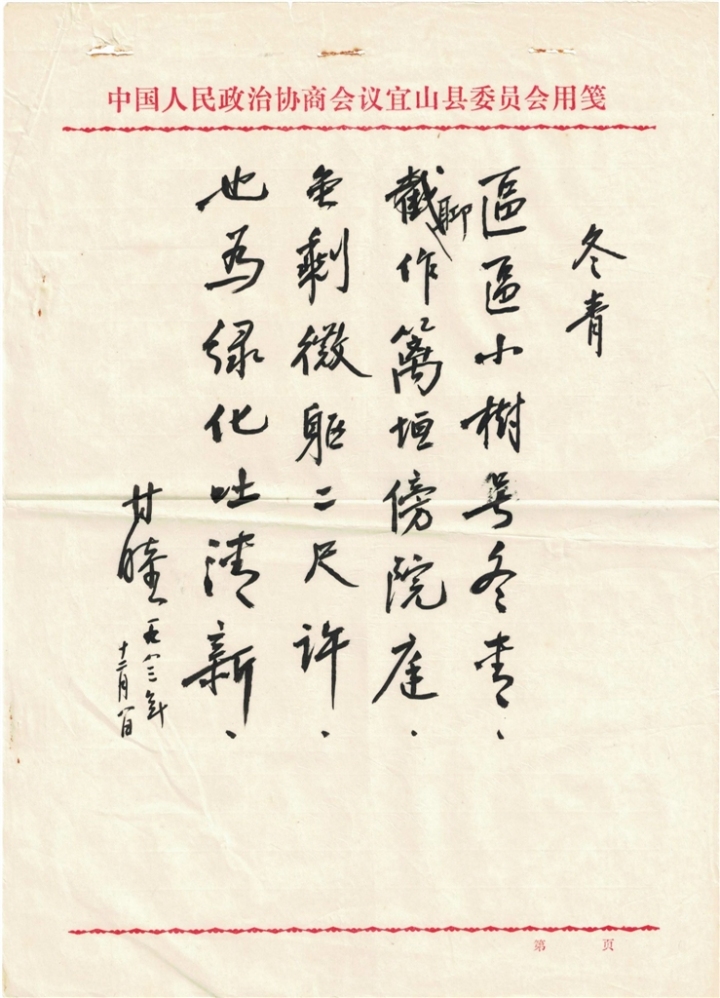

1983年12月,韦甘睦(曾任宜山县政协副主席、《宜州市志》《山谷诗苑》主编)写给何宝鼎的诗作《冬青》手稿。

1986年12月中旬,我国著名经济学家、广西省立师范专科学校教师(1933年~1934年)薛暮桥,到桂林市参加相关活动。在此期间,原广西师专10余名学生陪同薛暮桥重游广西师专旧址雁山花园,共叙阔别情谊,合影题词留念,相互赋诗唱和。其中,有一位风尘仆仆从罗城仫佬族自治县赶来的74岁老人何宝鼎,以诗句“相思江畔留佳影,红豆根前展笑颜”,表达了师生久别重聚、畅游雁山的喜悦之情。

抗日救国意志坚

何宝鼎(1912年-1990年),罗城县小长安镇双蒙村何家屯人。该屯都是何姓族人,相传于南宋初期从今湖北省汉口移居此地。其家族具有浓厚的文化传统,历代通过科举考取功名后外出做官者为数不少。他的祖父何永芳就是一名前清秀才。

何宝鼎从6岁开始就跟随祖父读书,13岁之前一直在本屯读私塾。在祖父的严格要求下,他逐步养成热爱读书、勤于思考、关心时事、努力上进的良好习惯。1926年,他在新办的何家小学读了一年后,便依靠亲属的支持外出求学,先后就读于罗城县立第一高小、融县县立初级中学。其间,1929年至1930年,他先后在家务农、担任何家小学教师。1933年秋,他考入广西师专附设乡村师范班,两年后又考上该校文学系(四届六班)。1936年6月,该校并入广西大学,改为广西大学文法学院。

当时的广西师专,是一个“在白色统治下小小的革命据点”,被誉为“宣传马列主义的阵地,培养革命干部的摇篮”。在早期中共党员、著名学者杨东莼校长和进步人士陈此生教务主任的主持下,薛暮桥、陈望道、马哲民、邓初民、夏征农、杨潮、施复亮等中共党员、进步学者先后到校任教。他们在教学中积极引导学生学习马克思主义理论和探讨中国革命实际问题。1935年10月,广西师专进步学生组成了“反帝反法西斯大同盟”(后改为“抗日反法西斯同盟”)。1936年10月,广西大学文法学院成立中共支部,当时与何宝鼎交往较为密切的同班同学路璠先后任组织委员和支部书记。

在学校和进步教师的影响下,来自偏僻农村的何宝鼎如饥似渴地阅读新兴的社会科学书籍,受到革命理论的启蒙,与同学们共同探讨民族的存亡和国家的发展前途,积极投身各种抗日宣传活动。

1936年“六一运动”时,何宝鼎率领10余名中学生到宜山、罗城一带从事反蒋抗日宣传活动。次年暑假期间,何宝鼎再次回到罗城,时任县长林仰文召集城内数百名民众到孔庙明伦堂,邀请他作抗日演讲,提高群众对抗战的认识,激发大家的爱国热情。

1936年11月,广西全省学生抗日救国联合会第二届代表大会在桂林举行。在文法学院的学生中,时年24岁的何宝鼎因年龄稍长,有较强的组织活动能力,获得了中共地下党组织的信任,以及持不同观点的同学的认可。在中共党组织和“抗日反法西斯同盟”的组织策划下,文法学院学生代表何宝鼎、何砺锋、宁振邦等,积极与各地的代表联络,使进步力量主导了大会的进程。在大会选出的30多名正式、候补干事中,进步学生占绝大多数。何宝鼎等5名学生在此次大会上当选为常务干事,何宝鼎任总干事,何砺锋、宁振邦分别担任宣传部长、组织部长。会议通过的组织救亡先锋队、遵守全国学联决议、通电全国抗日各党派立即团结一致抗日等决议案,体现了大会的进步精神。

作为省学联的负责人,何宝鼎主持召开干事会等相关会议,推荐桂林女中的学生代表易凤英、文法学院的蒙贤征参加广西各界抗日救国会慰劳绥远抗日将士代表团,北上慰问前线抗日将士;致电慰问被捕的全国各界救国会沈钧儒等“七君子”,并致电上海全国各界救国会和全国、各省学生抗日团体,希望团结一致起来,共同开展营救活动;组织创办会刊《广西学生》,宣传学生抗日救亡活动。

1937年7月,广西省学联第三届代表大会在桂林召开,大会的主题是发动民众抗日。何宝鼎与其他会议代表一致通过决议:请求广西省政府出兵参加全国抗战,同时,动员组织学生青年北上抗日。会上,省学联领导机构进行改选,何宝鼎不再担任学联负责人。

甘将热血洒中原

1937年“七七”事变发生后,全国全面抗战局面逐步形成。当年10月,在广西国民党主力部队北上抗日后,新桂系所属第五路军分别在桂、柳、邕、梧4区招考男女青年学生,组建第二届广西学生军。学生军计280多人,其中,从广西大学文法学院提前毕业的何宝鼎及同学37人为学生军大学生分队。学生军组建完毕后,先集中在桂林李家村训练1个多月。12月14日,在桂林2万名各界群众的欢送中,一群热血青年义无反顾地奔赴鄂豫皖鲁抗日前线。

12月28日,学生军到达武汉,驻扎在武昌蛇山公园抱冰堂。不久,时任国民党中央军事委员会副参谋总长的白崇禧将军通知何宝鼎与梁邦鄂到白公馆面谈。在谈话中,白崇禧对青年学生要求进步给予肯定,勉励他们安心搞好抗日宣传工作,并告知将准备邀请在武汉的中共领导人给学生军讲话。何宝鼎回队后,向大队长蒋元报告谈话经过。蒋元对他说:“你是广西学联的负责人,与中共地下党领导的北平全国学联有联系。当局对你很注意,在你们从桂林出发前曾口头指示我,如果何某在学生军中有什么秘密活动,可以先斩后奏。现在,你可以放心了。”

在武汉停留的近两个月期间,学生军积极参加“保卫大武汉”示威游行、献金抗敌活动,组织慰问广西重伤员,开展街头抗日宣传,聆听了周恩来、叶剑英、张爱萍等中共领导人、八路军将领对学生军所作的讲演,加深了对抗战形势和国共合作的认识。特别是周恩来历时两个小时真诚亲切、生动感人的讲演,令何宝鼎等同学印象深刻,毕生难忘。

1938年2月,学生军奔赴第五战区前线配合正规军抗战工作。到河南省潢川后,学生军中的原广西大学同学30多人被分配到第五战区抗敌青年军团。该军团系第五战区司令长官李宗仁为扩大新桂系的势力,收容沦陷区的流亡青年,开办青年训练班,扩充拥有数千人的抗日青年组织。何宝鼎任中队政治指导员,与学员打成一片,组织开展读书、座谈、谈心活动,培养大家的爱国热情,树立抗战必胜的信心。

当年5月,青年军团改为第五战区地方工作队,何宝鼎与农康、谢镜珊、梁邦鄂、匡亚明等一同带队赴山东工作,任第五战区敌后工作队少校指导员兼山东第一专区政治部副主任。1939年初,何宝鼎调任湖北均县国民党第五战区干部训练团少校指导员。之后,干部训练团改为中央军校第八分校,何宝鼎当了一段时间的中校政治教官。在湖北期间,何宝鼎还先后担任均县教育科科长、第五战区政治部中校组员、第五战区经济委员会组员等职务。

1942年初,何宝鼎返回广西桂林,当了两年多的市政府秘书后,1944年8月出任义宁县(解放后并入临桂县,现为临桂区)县长,恰遇日寇侵入广西,便组织开展抗日活动。据《临桂县志》记载:“1944年12月,义宁县抗日突击大队成立,何宝鼎任大队长,队员200多人。至次年8月,与敌作战10余次,毙伤日军11人,俘2人。”

传道授业育贤才

1945年6月,何宝鼎辞去义宁县县长职务后,先后出任中渡县(现鹿寨县)县长、省政府秘书处编译室主任。1949年10月,国民党广西省政府由桂林迁往南宁。经过长年的观察思考,何宝鼎对国民党政权的腐朽没落、中国历史的发展趋势已有清醒的认识,于是断然与国民党分道扬镳,辞职在桂林闲居,等待解放。数年后,有人询问他当时为何不设法随蒋介石跑去台湾,何宝鼎如此作答:“蒋介石和国民党800万军队都被打败了,我还会跟他跑去台湾?我相信共产党政府会善待我们的。”

桂林解放后,何宝鼎即到桂林市军管会投诚自新,参加军管会和市政府组织的学习培训。1950年8月,经广西大学校长杨东莼推荐,市政府文教部门分配何宝鼎到桂林师范学校任教。次年4月,何宝鼎在桂林镇反时,因政治历史问题被错误逮捕,辗转送回罗城关押,1952年底被遣送回乡务农。

从1950年8月到1983年8月33年间,何宝鼎断断续续在桂林师范学校、罗城县三联乡农业中学、何家屯民办高小、双蒙大队中学、小长安中学、融水县融水镇中学从事教学工作10余年。他热爱教育事业,文化功底扎实,教学效果好,获得了普遍好评。

桂林师范学校副校长韦若松如此评价他:“工作称职,曾带领毕业生前往湘鄂省市参观教育,吸取先进经验,丰富教学知识,为师生所称赞。”

1963年,为了解决何家屯及周边村屯部分小孩上学困难问题,何宝鼎应乡亲们的要求,决定在何家屯创办一所民办高小。当学校开办消息传开后,出于对何宝鼎教学能力的高度信任,附近乃至邻县的不少村屯的家长慕名前来,要求将自己的子女送来就读。据当年在该校读书的何宝鼎侄子何颖珍回忆:“限于教室设施有限,第一年只能招收48名学生,除主课外,增设了对联、珠算课程。”由于受到伯父的耐心教育和潜移默化的影响,何颖珍从一名经常旷课、逃学的调皮学生变成勤奋好学的优等生,1965年秋以双蒙高小毕业生第一名的成绩考上了罗城中学。该校持续办了5年,其办学成效获得上级教育部门充分肯定。

曾长期担任小长安乡(区、公社)领导的黄裕伦(后历任罗城县公安局局长、检察院检察长、县委政法委书记),经常下到何家屯开展工作,与何宝鼎接触较多,相互间建立了深厚的情谊。在黄裕伦看来,何宝鼎在本县文化水平较高,且支持配合地方政府工作,应该发挥其专长。于是,1958年,黄裕伦将何宝鼎推荐到三联乡农业中学担任教师,5年后又热情支持其创办民办高小,以提升当地的教育质量。而在何宝鼎的心目中,忠厚正直、办事公道、待人热忱的黄裕伦,是优秀基层干部的代表,给予他发自内心的信任。何宝鼎在临终前,曾叮嘱妻子:“如果我到那一天,你一定要通知检察长黄裕伦同志。”事后,何宝鼎的妻子曾秀民转告黄裕伦,黄裕伦异常感动,铭记至今。

吟魂长绕凤凰山

党的十一届三中全会以后,何宝鼎的历史问题逐步得到妥善解决。1981年,他被聘为自治区文史馆馆员,1984年1月当选为罗城仫佬族自治县一届政协常委。1985年5月,罗城县党委下文给予何宝鼎彻底平反,确定为副县(处)级干部。此时,何宝鼎已近73岁。

何宝鼎有较深的古典诗词学养,作品甚多。他的诗词,多写景抒怀,情感浓厚真挚。“肩锄人唱丰收曲,放牧童吹号角音。满目春光看不尽,几疑身在画中行。”这首《清明前二日车过山村书所见》的诗,描绘了仫佬山乡的田园风光和丰收景象,使人感觉美不胜收。而《次韵答友人》则表达了自己不甘年迈、老当益壮、积极乐观向上的心态:“午梦初醒小院前,雁来燕往报时迁。闲情不作悲秋句,窃取韶光乐晚年。”

上世纪80年代初期,何宝鼎参与罗城县志和政协文史资料的搜集、编撰工作。1984年8月,罗城县政协成立“衔书诗会”,编印会刊《衔书诗辑》,何宝鼎担任会长、主编。他利用海内外同乡、同学、同事、诗友等关系,联络曾敏之、刘名涛、包玉堂等诗坛名家,提携鼓励新人。“衔书诗会”是1987年5月成立的中华诗词学会的发起单位和团体会员之一,其会员、诗友涉及党政、文艺、教育、民间各界人士和香港、美国等海外华人。《衔书诗辑》先后编印6辑,共发表诗词作品2000余首,正如诗友卓福进《读诗辑有感》所云:“九万山区出凤凰,衔书风雅衍流长。群英荟萃留佳韵,一代骚坛誉远扬。”其对延续罗城文脉、促进仫佬山乡文化的繁荣发展起到了积极推动作用。如今,它已成为研究罗城诗词创作的重要史料。

何宝鼎以诗会友,古道热肠,给与之交往的无论是诗坛名人、还是青年作者,均留下了深刻而美好的印象。他与刘名涛诗词唱和、书信往来多年,但素未谋面。刘名涛有一首《有感·步宝鼎先生原韵》:“十倍声名赖识荆,诗风重振感公情。虽云老凤输雏凤,毕竟先人启后人。伯乐巡槽千马笑,嫦娥赏驾众星明。从兹县邑兴文事,共话高功请四邻。”其诗表达了对何宝鼎的敬重和对“衔书诗会”的期望。两位老人给年轻的温远涛(后任河池市政协文史委主任)在诗词创作上许多帮助和指导。1986年,温远涛在罗城家里请两位老师吃饭,使两位情感深厚的老人第一次相见,成为罗城文坛的一段佳话。

宜州洛东人韦海甫,自号“洛东浪人”,1986年11月到罗城县城从事碑刻工作。他开始写旧体诗时,得到何宝鼎的关心指导。何宝鼎还赠送《常见文言虚词例释》《现代汉语八百词》给他,希望他提高汉语运用水平。最近,在何宝鼎辞世30年后,韦海甫撰写一副对联:“一字已为师,除此有恩于小我;卅年多遇惑,解之无道念先生。”其寄托自己对恩师的无限思念之情。

何宝鼎曾兼任融水县玉融诗社顾问,与该诗社领导、诗友有较密切的交往。1990年3月21日,何宝鼎因病去世,玉融诗社社长、《玉融诗词》主编冯鸣含泪题写挽联“九载提携劳借箸,一棺归去痛封琴”,其表达了对逝者的感激和知音痛别之情怀。

被河池师专校长、教授韦启良先生称为罗城诗坛耆宿的陈庆华,其古典诗词创作达到较高的艺术水准,可惜隐于陋巷,长期不为公众所了解。何宝鼎多次上门拜访,并在《衔书诗辑》发表了陈庆华的许多佳作,使其才华和艺术成果逐渐广为人知。陈庆华有感于何宝鼎的谦和、平易和知遇之恩,在何宝鼎病逝后,为了难忘的纪念,饱含深情地撰写了《忆何宝鼎先生》一文和多首悼念诗词。其中,一首诗写道:“沉珠碧海弃人间,地下修文去不还。留得《衔书》遗韵在,吟魂长绕凤凰山。”

2018年3月,河池文联潘红日主席率“河池文学骑兵”二十多人前往何宝鼎家乡考察调研,时任小长安镇镇长现镇党委书记蒲海升(右)陪同考察,北欧时报社长何儒(左)亲自从瑞典飞回家乡欢迎代表团一行。

2018年3月,河池文联潘红日主席率“河池文学骑兵”二十多人前往何宝鼎家乡考察调研,时任小长安镇镇长现镇党委书记蒲海升(右)陪同考察,北欧时报社长何儒(左)亲自从瑞典飞回家乡欢迎代表团一行。 资料图:何家屯古树下,与村长村民长辈们畅叙,回忆何宝鼎的传奇人生

资料图:何家屯古树下,与村长村民长辈们畅叙,回忆何宝鼎的传奇人生

(作者:□吴锡刚 原载 河池日报20210731)