民国学人,但凡我熟知的,我大都写了相关文章,但是有一个人,久压心头,却始终无法动笔。这个人就是有“文史天才”“天才学者”之誉的陈梦家。

陈梦家,浙江上虞人,1911年4月19日出生于南京,父亲是位牧师。陈梦家兄弟姐妹共十人,他排行老七。1927年夏,年仅16岁的陈梦家高中尚未毕业,就考入南京中央大学法律系。彼时,闻一多与徐志摩两位诗坛大佬正好任教于中央大学。受这二位影响,陈梦家开始学写新诗。日后,陈梦家与闻一多、徐志摩、朱湘一起,被称为“新月诗派四大诗人”。

1930年前后,陈梦家与方令孺、方玮德等人商议,拟创办一个《诗刊》。1931年1月20日,由徐志摩任主编、陈梦家任实际编辑工作的《诗刊》季刊,在上海以“诗社”的名义正式出版。撰稿人除闻一多、徐志摩、饶孟侃、梁镇、沈祖牟等前期新月派诗人和南京诗人群成员外,还有林徽音、卞之琳、孙毓棠、曹葆华等新加入的北京青年诗人。《诗刊》季刊的出版标志着后期新月诗派的正式形成。而此时陈梦家实际年龄还不到二十岁,真是少年成名。

1931年夏,陈梦家从中央大学正式毕业,获得律师执照。徐志摩可谓是陈梦家的命中贵人,时时不忘关照、提携陈梦家。7月,徐志摩邀请陈梦家前往上海,编选新月诗派主要代表作——《新月诗选》。9月,徐志摩又将他任主编的《诗刊》交陈梦家主编,信任有加。11月19日,徐志摩亡故,陈梦家异常悲痛,第一时间创作了新诗《致一伤感者》。为了报答老师对自己的知遇之恩,陈梦家于1932年1月,将徐志摩遗稿《云游》集编成。

1932年3月,陈梦家应他的另一位老师,诗人闻一多之邀到青岛大学担任闻一多先生的助教,并在闻先生的指导下,开始研究甲骨文,正式踏入古文字学领域。两年后,陈梦家赴北平燕京大学深造,师从著名学者容庚先生,攻读金石学研究生。陈梦家实现了从诗人到学者的转化。

1936年9月,陈梦家获得硕士学位,留燕京大学中文系任助教,从此全身心地投入到中国古文字学、古史学的研究中。陈梦家后来在古文字学、考古学、金石学、古典家具学等多个领域均取得了举世公认的巨大成就。先后著有《古文字中之商周祭祀》《西周年代考》《西周铜器断代》《殷墟卜辞总述》《尚书通论》等学术专著,其中《殷墟卜辞综述》可谓甲骨文研究的百科全书,是甲骨文研究领域的权威著作之一。陈梦家本人也被业内称为是“文史天才”。

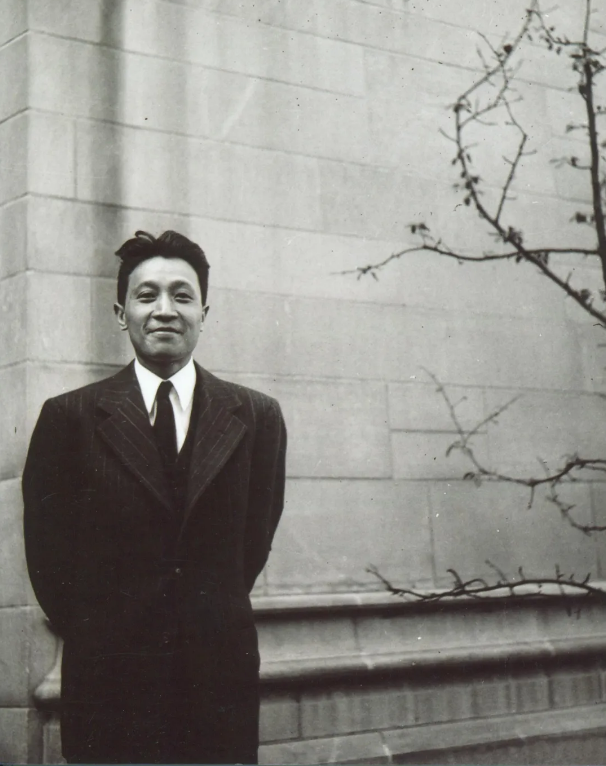

说到陈梦家,我们不能不说说他的妻子赵萝蕤。赵萝蕤生于1912年,父亲赵紫辰是基督教神学家,赵萝蕤是家里唯一的女儿。10岁时,祖父问她:“你将来想得一个什么学位?”赵萝蕤回答:“我只想当一个什么学位也没有的第一流学者。”结果赵萝蕤成为燕京大学学士、清华大学硕士、美国芝加哥大学哲学博士。赵萝蕤在燕京大学求学时是公认的校花,追求者排成排。但最终还是陈梦家抱得美人归。陈梦家和赵萝蕤确实是珠联璧合,他们两人都出生于基督徒家庭,都热爱文学与诗歌,一个是大家闺秀,一个风雅才子,堪称绝配。钱穆先生曾经写道:“其夫人乃燕大有名校花,追逐有人,而独赏梦家长衫落拓有中国文学家气味。”很多年之后,中国社会科学院文学所研究员扬之水曾当面问赵萝蕤:“你当初为什么选陈梦家?”扬之水以为赵萝蕤一定会说陈梦家有学问,或者会说他的诗写得很好之类的话,没想到赵萝蕤坦荡地回答:“因为他长得漂亮。”陈梦家确实人长得很漂亮,一双明亮的大眼睛,清澈而意气风发,眼下还有卧蚕。眉毛稀疏,头发浓黑,鼻子和嘴唇都是中国古典美男子的典范。

1936年1月,陈梦家和赵萝蕤在燕京大学校长司徒雷登的办公室举行了简朴而又不失庄重的新式婚礼。他们婚后的第一个家,安在燕大旁边,比邻而居的是后来被称为“京城第一玩家”的王世襄家。王世襄当年还是一个“昏天黑地、业荒于嬉的顽皮学生”,他和陈梦家夫妇结下一生的友谊。在王世襄眼里,陈梦家无论是行事坐卧,还是抽烟喝茶,都非常地有派——陈梦家一直抽锡纸包的“大前门”香烟,一年到头喝“龙井”茶。陈梦家是王世襄收藏古玩路上的领路人。王世襄说自己买的家具和陈梦家的压根没法比,自己买的是边边角角,不成系列,而陈梦家买家具都是一堂一堂地买,大到八仙桌画案,小到首饰盒笔筒,一应俱全。提起陈梦家的英年早逝,王世襄只说了两个字:“可惜。”连说了好几遍。不仅如此,王世襄还公开承认:“如果天假其年,梦家幸逃劫难,活到今天,我相信他早已写成明代家具的皇皇巨著。这个题目轮不到我去写,就是想写也不敢写了。”由此可见,陈梦家在王世襄心目中的地位有多高。

1937年7月,抗战爆发,陈梦家、赵萝蕤这对恩爱的小夫妻被迫离开北京,迁居昆明。经闻一多先生推荐陈梦家在西南联大任教。由于西南联大有规定,夫妻二人不能同时在校任职,赵萝蕤就专职在家。但她并没有闲着,家务之余翻译出版了第一本中文版艾略特的长诗《荒原》。据说,艾略特在1946年夏天回美探亲时,还特别邀请赵萝蕤和陈梦家在哈佛俱乐部共进晚餐。饭桌上诗人即兴朗诵了《四个四重奏》片段,又在赵萝蕤带去的两本书上签名,还在扉页上题写“为赵萝蕤签署,感谢她翻译了《荒原》。”

1944年秋,经美国哈佛大学费正清教授和清华大学金岳霖教授联名介绍,洛克菲勒基金会为陈梦家、赵萝蕤夫妇提供了一笔奖学金,资助他们到美国从事学术研究。于是,陈梦家在芝加哥大学讲授中国古文字学并收集流散在欧美等地的商周青铜器资料;赵萝蕤则完成她的博士学位。在美国三年期间,陈梦家亲手测量、记录铭文的青铜器不下两千件。更重要的是,陈梦家充分显示出了自己在青铜器断代、分类、铭文研究上注重索引体系、同时与考古材料对照研究的特点,一言以蔽之,陈梦家为中国的金石学研究提供了未来的方向。芝加哥大学访学期限即将结束的时候,陈梦家给哲学家冯友兰写信,提出想在清华大学再申请一年休假,继续学习考古学。1946年夏,前往美国访学的冯友兰为陈梦家带去了校长梅贻琦亲手签署的聘书,聘请陈梦家回清华筹备博物馆。

1947年秋天,陈梦家正式回到清华,竭尽全力搜购各种古董,替清华大学筹备博物馆。他哪里知道此时已经是“山雨欲来风满楼”。当时,英勇无敌的解放军已经从东北逼近北平,北平城里的遗老遗少们已经纷纷出逃。对于政治一窍不通的陈梦家此时还沉醉于学问,他天真地认为这是自己“捡漏”的大好时机,更加卖力地位清华工作。殊不知,危机正一点一点地接近他。

1952年,院系大调整。陈梦家从清华大学教授转为中国社会科学院考古研究所研究员,并兼任考古所学术委员会委员、《考古学报》编委、《考古通讯》副主编。1957年,“大鸣”“大放”。陈梦家在《文汇报》上发表《两点希望》:“我从西安回北京后,纷纷然闻听‘鸣’‘放’之音,好不热闹。这正是花开时节,欢迎红五月的到来,真是一番好气象啊!毛主席两次有关‘鸣’‘放’的谈话,是这几十年中关系了中国文学艺术和科学文化的划时代的一炮,它是即将到来的文化革命大进军前鼓励的号角。我个人深深感觉到,一种新的健康而持久的风气已经开始……但不能我等你放我才鸣,你看我鸣得对你才放……我们个人是不能等不能停的,还是赶快的放鸣吧!”陈梦家以积极的态度,投入到这场“鸣’“放”运动中。据夏鼐日记记录,中国社会科学院考古研究所的几次“大鸣大放”,陈梦家都是第一个发言。但是,陈梦家做梦也没有想到,仅仅只过了几周,“大鸣大放”就被叫停了。有一天,陈梦家忽然在报纸上看到:“驳斥右派分子陈梦家的谬论”。他顿时懵了。

紧接着,陈梦家就被划成了“右派”。罪名是:“自命甚高”“竭力鼓吹自己”“享受着高额稿费,买了一座四合院”“不尊重老同志的观点”“用美帝国主义的钱财做研究”“和卖国贼交往”……事实上,陈梦家不仅是右派,而且还是右派中的重点监管对象。对他的批判,从一开始就不断地升级。

1958年年底,陈梦家被下放到河南接受劳动改造。此后五年,他被禁止以任何名义公开发表任何观点。六十年代初期的“小阳春”中,他又被调回考古所,右派的帽子也摘掉了,就在陈梦家以为平安着陆、如释重负的时候,一场更大的灾难来临了。

“文化大革命”一开始,陈梦家再次成为众矢之的。红卫兵强行给他戴上“流氓诗人”的纸帽子,罚他站在凳子上示众,烈日下暴晒。陈梦家忍受不了这种羞辱。1966年8月24日,陈梦家对同事说:“我不能再让别人把我当猴耍了。”他写下一封遗书,内容如下:

陈方:

十年以来,家中之事多承关怀照料,十分感谢,今后仍希如旧。虽有闲言,请不要介意。我是心胸坦荡,毫无挂牵。好好扶养汀、沛。别矣。

陈梦家

一九六六年八月廿四日晚

新自行车送芳沛。

遗书中提到的陈方,其丈夫是供职于人民文学出版社的翻译家芳信(蔡方信)。20世纪五十年代,蔡、陈两家因选购明代家具而相互结识。由于住得近,走动方便,此后便一直保持着密切来往。1957年赵萝蕤患上严重的精神疾病后,陈方经常主动上门照料病人。1963年芳信去世后,蔡家经济拮据,陈梦家曾鼎力帮助。两家人彼此需要,互相扶持。但红卫兵认为陈梦家这是私见寡妇,问题性质严重,遂不依不饶,上纲上线,百般羞辱、折磨陈梦家。

陈梦家在写下这封遗书后,吞服了大量安眠药。但因为剂量不够,未能死成。这下问题更严重了,又落下一个“畏罪自杀”的罪名。红卫兵又变本加厉地迫害起陈梦家来。士可杀不可辱。1966年9月3日,也就是在陈梦家自杀未遂八天后,陈梦家悬梁自尽,享年55岁。一代天才,撒手人寰。