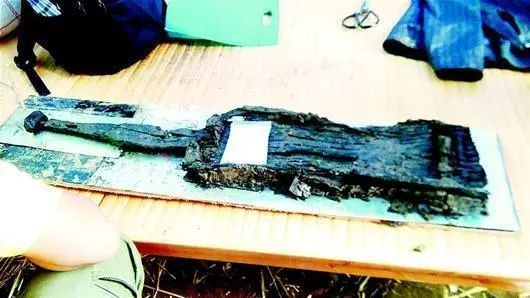

2014年,人们在郭家庙曾国墓地里出土的文物中,发现了长约92厘米,宽约35厘米的古琴琴床,告诉了我们早在2700年前,就有了古琴,也就说明了在此之前就有了斫琴师这样的一个手艺活。从当时的十弦琴到现在的七弦琴,斫琴人不断的推成出新,历经千年的变革之后,才形成了如今的样貌,也发展出了一系列的制琴工艺与标准。

传时文化暨中影联走访了扬州,拜访了素有“当代官窑琴”之称的斫琴名家张玉新老师,在这一集中他将带领大家走进斫琴人的世界,看一看古琴的制作是怎样的,一把好琴制作的关键之处又在哪里。

老木材,是出好琴的关键,但斫琴人的手艺和经验若是不够,反而会浪费了好料。正因为对品质的追求,才能形成良好的口碑。正如同张老师所说,古琴的制作不能急,时间越长,越稳定,琴的品质越好。

老师的琴堂之名,从“斫琴堂”,到“琢琴堂”、再到“拙琴堂”,每个名字背后有一个故事,也代表着起名人的美好意愿。张玉新老师对制琴的理解,有着手艺人的工匠精神,也有着对传统技艺的坚持和对自我的创新突破。他从身边的良师益友中得到了思想和智慧,形成了自己的口碑和特色,也渐渐感悟到了“大巧若拙”的品德和心境。

做这篇专题的缘起,是一张罕有的混沌式古琴。琴的形制简约清劲,舒卷自如,轻灵而不失稳重。如宋元的花卉小品,淡雅,工整还略带一丝妩媚。

琴上漆色,或如长夏深潭里幽渺隐约的浮萍,或如晚秋姑苏天平暮色下那斑斓的七色枫。

此中斫琴工艺之境界,无不彰显出当代文人琴器的精神格局和精湛技艺。

“君子之座,必左琴右书”——良琴在案,观其色,抚其形,聆其音,不唯赏心,兼且愉目。

此琴呈现眼前,漆色斑斓而温润,望之若美人,抚之如良玉。琴身静静地散发着一缕清气,便是不令弦响,也足以动人。

斫琴者,广陵琴人张玉新。

琴如其人,如琴一般带着古之士大夫那“泠泠七弦遍,万木澄幽阴”的恬静诗意和几分洒脱。

他外出寻师访友,丰富阅历;闲暇临帖观画,熏目养心;他修复一张张老琴,痴迷其中的传统法度与秩序,从对前人斫琴技艺的心慕手追中,理解先辈的情怀和手泽,慢慢钩沉出古时斫琴的奥妙与精意。

琴界点评:

张玉新,当代斫琴名家,琢琴堂主张老师谦和拙朴,一心向琴,他的新创琴式:”平安“和“如意”在乐器发明制作大赛中获得“声学金奖”,足见其酌情的深厚功底与创新意识。张玉新老师的恩师是广陵派宗师之一梅曰强先生。

张玉新之琴,即取法唐宋的高古格调,一丝不苟,法相庄严;又揉入现代审美的玲珑意趣,让人咀嚼文化况味之余,更多体会到的是:站在时代的高处,不拘于传统器形的枷锁或缺乏想象力的胡乱臆造,而是着力思考斫琴艺术的内在精神,透射当代文化中的风雅而温润的意境。

张玉新之琴,

无愧于“当代官窑琴”之美誉!

广西古琴协会:张玉新中国著名斫琴师亲斫“洒金蕉叶”古琴助力琴響八桂—古琴名家新作品音乐会

1979年,从事高级漆器工艺品研究与生产;1985年,开始涉及古琴制作与研究工作至今。期间,师从广陵琴派第十一代宗师梅日强先生十余年;2004年,其作品获中国民族管弦乐学会主办的“中国民族高档乐器制作大赛”金奖,并被广陵派古琴博物馆收藏;2015年,发表《琴中无相》专著,由商务印书馆负梓出版;2018年,张玉新受邀在国家图书馆艺术中心做“匠心琴韵”讲座,深受好评;2019年,张玉新受邀参加江苏省庆祝中华人民共和国70周年成就展,同年应邀参加潍坊第三届古琴艺术节,为广大古琴爱好者带来专题琴展及精彩讲座;2022年,与青年古琴艺术家、中央音乐学院音乐学博士张萌共同举办“当伯牙遇见子期”武汉爱莎国际学校古琴专场音乐会,现场以及线上古琴爱好者达2万多名,生动演绎了高山流水遇知音的古琴视听盛宴。

近年来,张玉新所斫之琴漆面精美、音色温润松透,清劲古朴、形制绮丽细腻。槽腹制度严循古法,音韵秀劲雄健,内敛不失筋骨。首创洒金、矿物质石料工艺,运用到古琴制作中,引领当代古琴制作潮流,所发明的“墨玉洒金蕉叶琴”深受市场与各大拍卖行青睐。不仅制造,同时也修复了大量古琴。代表作蕉叶式古琴由虞山琴派史料馆收藏,多件作品在西泠秋拍、瀚海拍卖,保利拍卖、上海敬华拍卖等拍卖会上均以成交而收官。